|

|

| ���1 |

���Ȃ����o���������z�H���̂����A���Ȃ��̎�ʂɌW��H���̒�����A�{�H�̌v�����s�����H����1���I�сA�H���T�v����̓I�ɋL��������ŁA����1�D����2�D�̖₢�ɓ����Ȃ����B |

| |

�Ȃ��A���z�H���Ƃ́A���z��@�ɒ�߂錚�z���ɌW��H���Ƃ��A���z�ݔ��H�����������̂Ƃ���B |

|

�k�H���T�v�l

�C�D�H����

���D�H���ꏊ

�n�D�H���̓��e

�@�@�@�@�V�z���̏ꍇ�F�����p�r�A�\���A�K���A���זʐρi���͎{�H���ʁj�A��ȊO���d�グ�A��v���̓����d�グ

�@�@�@�@���C���̏ꍇ�F�����p�r�A��ȉ��C���e�A�{�H���ʁi���͌����K�́j

�j�D�H���i�N�����͐���ŔN���܂ŋL���j

�z�D���Ȃ��̗���

�ցD�Ɩ����e

|

| 1�D |

�H���T�v�ł������H���ł��Ȃ����S�������H��ɂ����āA���̍��ڂ��D���炅�D�̂��������قȂ鍀����3���I�сA�{�H�̌v��ɓ�����A ���O�Ɍ������������Ƃ��̌��������ƂɎ��ۂ��s���������A ���O�Ɍ������������Ƃ��̌��������ƂɎ��ۂ��s���������A ���̌�������K�v���������̂����̗��R���A�H�햼�������ċ�̓I�ɋL�q���Ȃ����B ���̌�������K�v���������̂����̗��R���A�H�햼�������ċ�̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A ���O�Ɍ����������ƂƎ��ۂɍs�������Ƃ́A�I�e���ڂ��Ƃɂ��ꂼ��قȂ���e�Ƃ��A�R�X�g�ɂ��Ă݂̂̋L�q�͕s�Ƃ���B ���O�Ɍ����������ƂƎ��ۂɍs�������Ƃ́A�I�e���ڂ��Ƃɂ��ꂼ��قȂ���e�Ƃ��A�R�X�g�ɂ��Ă݂̂̋L�q�͕s�Ƃ���B

�Ȃ��A�H�햼�ɂ��ẮA����̍H�햼�łȂ��Ă��悢�B

����

���D�{�H���@���͍�ƕ��@

���D���ނ̔������͉חg���̕��@

���D���ނ̕ۊǖ��͉��u���̕��@

���D�{�H�����͎{�H��̗{���̕��@�i�������A�J���҂̈��S�Ɋւ���{���͏����j

���D�������͌����̕��@�Ǝ���

|

| 2�D |

�H���T�v�ł������H���y�ю�ʂɂ�����炸�A���Ȃ��̍����܂ł̌��z�H���̌o���ɏƂ炵�A������Ŕ�������Y�Ɣp���������炷���߁A �L���ȕ��@���i�ƁA �L���ȕ��@���i�ƁA ���̕��@���i�����ۂɍs���ꍇ�����ӂ��ׂ��������A2���̎���ɂ��ċ�̓I�ɋL�q���Ȃ����B ���̕��@���i�����ۂɍs���ꍇ�����ӂ��ׂ��������A2���̎���ɂ��ċ�̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A���@���i������̋L�q�y��1�D�̎��ۂɍs�������ƂƓ���̋L�q�͕s�Ƃ���B |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ���2 |

���̌��z�H���Ɋւ���p�ꂁ�D���炎�D�̂�������5���I�сA�����p��̐����Ǝ{�H�㗯�ӂ��ׂ���������̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A���D�y�т��D�ȊO�̗p��ɂ��ẮA��Ə�̈��S�Ɋւ���L�q�͕s�Ƃ���B�܂��A�g�p���@�ނɕs�Ǖi�͂Ȃ����̂Ƃ���B

|

|

�p��

���D����̎肷���s�H�@

���D�^�g�̃Z�p���[�^

���D�y�ʓS���lj��n�̃X�y�[�T�[

���D�|���

���D�R���N���[�g�̃X�����v

���D�Z���t���x�����O�ލH�@

���D�S�؍H���̃X�y�[�T�[

���D���ǃ^�C���̐ڒ��ܒ���H�@

���D�핢�A�[�N�n��

���D�h���H���̒E�C���u

���D�؍H���̑����

���D�ؑ��Z��̋C���V�[�g

���D���[�t�h����

���D���n |

|

|

|

|

���D����̎肷���s�H�@

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

����̑g�����ɍ�Ə��ɏ��O�ɍ�Ə��̒[�֓K�Ȏ肷����s���Đݒu���A��̎�����Ə������O���܂Ŏ肷�肪�c������Ă���H�@ |

| ���ӓ��e�F |

��s���t������肷��͌y�ʕ��ނ��]�܂����A��p�肷��g�p�̏ꍇ�͒��V�ɕz�ތ��p�̕��ނ��g�p���A�x���Ɋm���ɌŒ肷��B |

|

|

|

|

���D�^�g�̃Z�p���[�^

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�R���N���[�g�̏o���`�𐳂������邽�߂ɂ������݊Ԋu���m�ۂ��A�Őݎ��̑������x������� |

| ���ӓ��e�F |

�t�H�[���^�C���t�����Ɋɂ݂⌄�Ԃ����������m�F����B |

|

|

|

|

���D�y�ʓS���lj��n�̃X�y�[�T�[

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�c�X�^�b�h�ɑ��Đ��������֔z�u����⋭���� |

| ���ӓ��e�F |

�Ԋu600mm���x�ȓ��Ɋɂ݂��Ȃ��悤�Ɏ��t����B |

|

|

|

|

���D�|���

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�y���Ƃ��Ďg�p�����|�ŁA�Ƃߍ��킹�ĕǂɂ���B |

| ���ӓ��e�F |

��������\���Ɏ��{���Ȃ��ƁA�y���ɂ��{�C�����O�A�q�[�r���O���̌��ۂ��N���邱�Ƃ�����B |

|

|

|

|

���D�R���N���[�g�̃X�����v

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�R���N���[�g�̗�������\�����̂ł���B |

| ���ӓ��e�F |

�i�����ۂĂ�͈͂ŗ����������Ȃ�����ق����R���N���[�g�̎������シ��B |

|

|

|

|

���D�Z���t���x�����O�ލH�@

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

���ʂ�V�[�ς��ȂǍ����������Ŏ��R�ɋψ�ɂȂ�H�@ |

| ���ӓ��e�F |

�����̏��̏ꍇ�A�ł��邾���ʋC��ǂ����A�d������܂ł͒������������������x�̒ʕ��Ƃ���B |

|

|

|

|

���D�S�؍H���̃X�y�[�T�[

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�O���̓S�Ƃ����܂ł̂��Ԃ�������m�ۂ��邽�߂Ɏ��t���镔�i |

| ���ӓ��e�F |

����̐��ʂƊԊu�Ō��łɌŒ肷��B |

|

|

|

|

���D���ǃ^�C���̐ڒ��ܒ���H�@

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

���n�ɐڒ��܂����������œh�z���A�^�C����\��H�@ |

| ���ӓ��e�F |

��x�ɓh�z����ڒ��܂̗ʂ͂R���ȓ��ɒ���I���邱�Ƃ��\�Ȗʐρi3m2�ȉ��j�Ƃ���B |

|

|

|

|

���D�핢�A�[�N�n��

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�핢�A�[�N�n�ڂ͕�ނƓ��ގ��̐S���ɔ핢�ނ�h��ł߂��n�ږ_��d�ɂƂ��A���̗n�ږ_�ƕ�ނ̊ԂɃA�[�N���d�����邱�Ƃŗn�ڂ�����@�B |

| ���ӓ��e�F |

�n�ږ_���ƂɎw�肳�ꂽ�d������Ɣ핢���������鋰�ꂪ����̂œd���Ǘ�������B |

|

|

|

|

���D�h���H���̒E�C���u

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�h���w�{�H���ɉ��n�����Ɏc�����鐅���C�Ȃǂ�E�C���u�ɂ���Ĕr�o���Ėh���w�̖c�ꓙ�����Ȃ��悤�ɂ���B |

| ���ӓ��e�F |

�E�C���u�A�h���H�@���ɂ��w�肳�ꂽ�ʐϔ͈͈ȉ��ɒE�C���u��ݒu���A�h���ӏ��̌`��≺�n�̏ɉ����đ��݂���������B |

|

|

|

|

���D�؍H���̑����

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�ؑ����g�̍\���ޗ��ŁA����������ޗ� |

| ���ӓ��e�F |

���������t����ۂɁA������̊|����X�p���S�̂Ő������m�F�����������t����B |

|

|

|

|

���D�ؑ��Z��̋C���V�[�g

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�Njy�ѓV��f�M�ނ̎������ɒ���A�C�����̊m�ۂƕǓ��ւ̌��I�����̐N����h�����߂ɐ݂���B |

| ���ӓ��e�F |

�d�ˍ��킹�͉��n�̂���ʒu��30mm�ȏ�i���C���Z���100mm�ȏ�j�d�˂ĕǐp�{�[�h�ʼn�������B�J�����y�ђ[���͋C���e�[�v��C�������m�ۂ���B |

|

|

|

|

���D���[�t�h����

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

������x�����_�Ȃǂɐ݂���J���r���p�̋��� |

| ���ӓ��e�F |

RC���̏ꍇ�A��t�Ȃ̂őŐݎ��ɃY�����������Ȃ��悤�ɂ��A�e�[�v���ŃR���N���[�g���t�����Ȃ��悤�ɗ{��������B |

|

|

|

|

���D���n

�Ɖ��:

����---

| �p��̐����F |

�������x���̊�ɂȂ鐅���̊�n |

| ���ӓ��e�F |

�����I�ɂP�K���͊���x���ʒu���m�F���邱�Ƃɂ��덷������������B |

|

|

|

|

|

| ���3 |

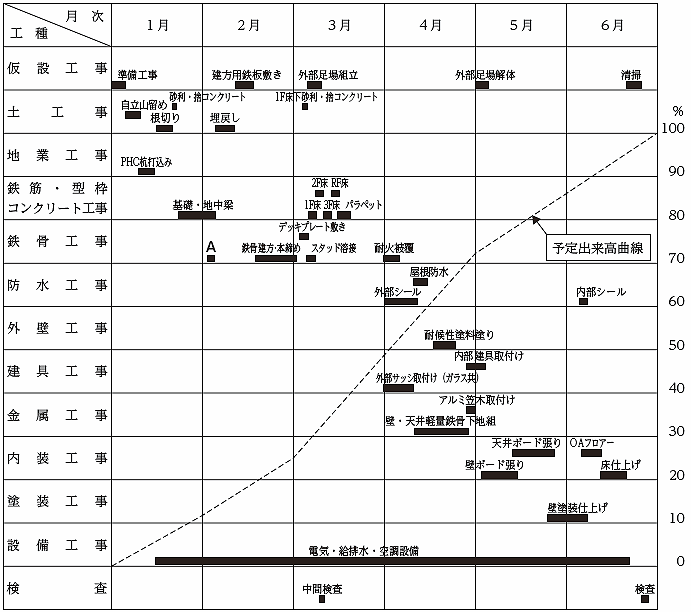

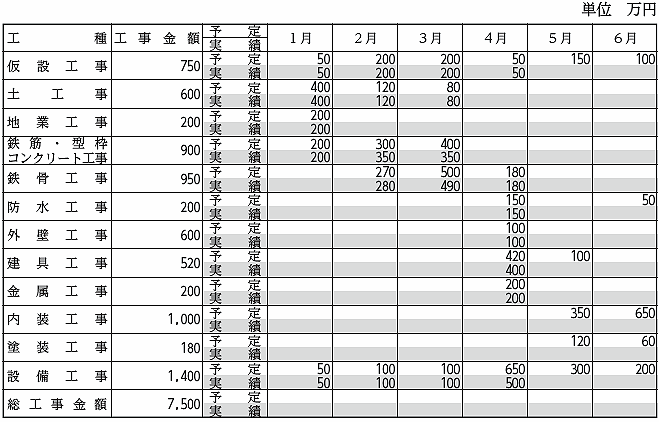

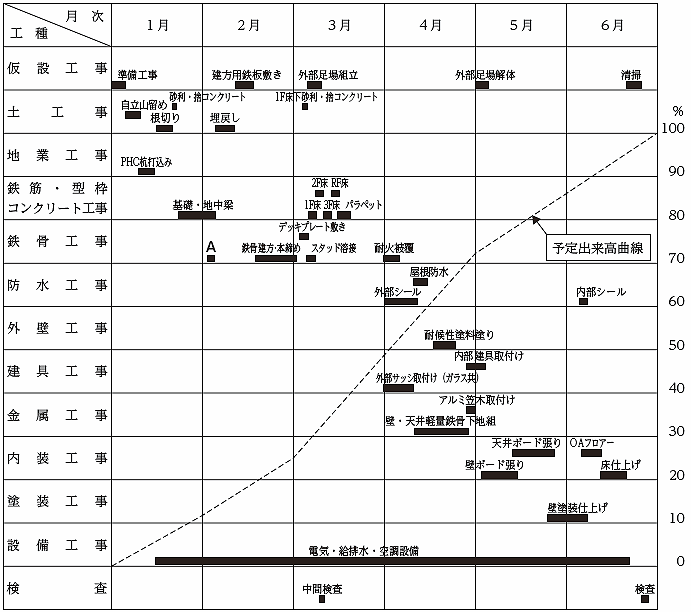

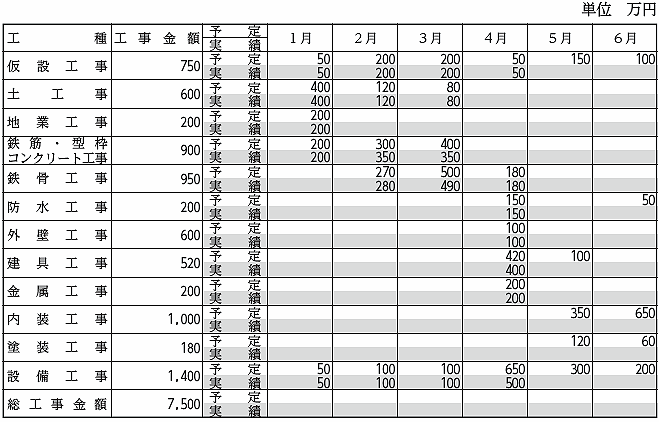

�S����3�K���Ď������r���̌��ݍH���ɂ�����E�̍H���\�Əo�����\�Ɋւ��A����1�D����4�D�̖₢�ɓ����Ȃ����B

�H���\�́A�H�����莞�_�̂��̂ł���A�\��o�����Ȑ���j���ŕ\�����Ă���B

�܂��A�o�����\�́A4�������_�̂��̂������Ă���B

�������A�H���\�ɂ́A�O�ǍH���ɂ����鉟�o���`�Z�����g��t���̍H���͖��L���ł���A�o�����\�ɂ́A���H�����z�̌��ʏo�����y�щ��o���`�Z�����g�̏o�����͋L�ڂ��Ă��Ȃ��B

|

|

�k�H���T�v�l

�p�r�F������

�\���E�K�́F�S�����n�� �K���ĉ��זʐ�470 m2

�n�ƁF�����R���N���[�g�Y

�R���߁F�����R����

�S���H���F�����́A�ړ����N���[���ōs���B

�ωΔ핢�́A�ωފ��t���H�@�A�O�����͍����H�@

�d�グ�F�����́A�A�X�t�@���g�I�o�f�M�h��

�@�@�@�@�O�ǂ́A���o���`�Z�����g�iECP�j����A�όh���h��

�@�@�@�@�����́A�ǁA�V��͌y�ʓS�����n���������{�[�h����

�@�@�@�@�@����OA �t���A�[�A�^�C���J�[�y�b�g�d�グ

|

|

|

|

|

| 1�D |

�H���\�̓S���H����A�ɊY�������Ɩ����L�q���Ȃ����B |

|

�Ɖ��:

����---

�A���J�[�{���g�ݒu

�S���H���Ŋ�b�H���ƕ��s����H���́A��b�ւ̃A���J�[�{���g�ݒu���Y������B

|

| 2. |

�O�ǍH���̉��o���`�Z�����g��t���I�����������Ə{���Œ�߂ċL�����Ȃ����B

�������A�̏{���́A��{�A���{�A���{�Ƃ���B

|

|

�Ɖ��:

����---

3�����{

���o���`�Z�����g��t���\�Ȃ̂͂��O���̑��ꂪ�|����A�f�b�L�X���u�̃R���N���[�g���Ő݊����̌�őωΔ핢�A�O���T�b�V��t�܂ł��K���ł���B�Ȃ̂ōH����3�����{�`3�����{���K��

|

| 3. |

�o�����\����A2�����܂ł������o�����̗v�����z�ŋL�����Ȃ����B |

|

�Ɖ��:

����---

1950���~

�P���̎��т��W�v�����90���~�B2���̎��яW�v��1050���~�B���v�����1950���~

|

| 4 |

�o�����\����A���H�����z�ɑ���4�����܂ł������o�����̗v���p�[�Z���g�ŋL�����Ȃ����B |

|

�Ɖ��:

����---

63��

�e�����т�1��900���~�A2��1050���~�A3��1220���~�A4��1580���~�@���v4750���~

���H��7500���~�Ȃ̂ŁA4750��7500��63���ł���B

|

|

| �H���\ |

|

|

|

| �o�����\ |

|

|

|

|

|

|

| ���4 |

���̊e�@���̉������̌��ɂ��āA����Ă������̔ԍ���1�������A����ɑ���������������L�����Ȃ����B |

| 1�D |

���Ɩ@�i��19 ����2 ��1���j

�����l�́A�����_������s �Ɋւ��H������Ɍ���㗝�l��u���ꍇ�ɂ����ẮA���Y����㗝�l������ �Ɋւ��H������Ɍ���㗝�l��u���ꍇ�ɂ����ẮA���Y����㗝�l������ �Ɋւ��鎖���y�ѓ��Y����㗝�l�̍s�ׂɂ��Ă��v�� �Ɋւ��鎖���y�ѓ��Y����㗝�l�̍s�ׂɂ��Ă��v�� �̐����l�ɑ���ӌ��̐\�o�̕��@�i��3���ɂ����āu����㗝�l�Ɋւ��鎖���v�Ƃ����B�j���A���ʂɂ���v�� �̐����l�ɑ���ӌ��̐\�o�̕��@�i��3���ɂ����āu����㗝�l�Ɋւ��鎖���v�Ƃ����B�j���A���ʂɂ���v�� �ɒʒm���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �ɒʒm���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

|

�Ɖ��:

����---

�~�@�v��  �@���@������

|

|

|

| �Q�D |

���z��@�{�s�߁i��136����3 ��3���j

���z�H�����ɂ����Č��z�����̑��̍H�앨�ɋߐڂ��č��� �H�����̑��y�n�̌@����s�Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮA���Y�H�앨�̊O�� �H�����̑��y�n�̌@����s�Ȃ��ꍇ�ɂ����ẮA���Y�H�앨�̊O�� ���͒n�Ղ�⋭���č\���ϗ͂̒ቺ��h�~���A�}���Ȕr��������铙���̌X�Ζ��͓|��ɂ���Q ���͒n�Ղ�⋭���č\���ϗ͂̒ቺ��h�~���A�}���Ȕr��������铙���̌X�Ζ��͓|��ɂ���Q �̔�����h�~���邽�߂̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �̔�����h�~���邽�߂̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@  �O�ǁ@���@��b

|

|

|

| �R�D |

�J�����S�q���@�i��60 ���j

���Ǝ҂́A���̎��Ə�̋Ǝ킪���߂Œ�߂���̂ɊY������Ƃ��́A�V���ɐE���ɂ����ƂƂȂ����E�� ���̑��̍�ƒ��̘J���� ���̑��̍�ƒ��̘J���� �ڎw�����͊ē���ҁi��Ǝ�C�҂������B�j�ɑ��A���̎����ɂ��āA�����J���ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���S���͉q���̂��߂̋�����s�Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �ڎw�����͊ē���ҁi��Ǝ�C�҂������B�j�ɑ��A���̎����ɂ��āA�����J���ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���S���͉q���̂��߂̋�����s�Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

1 ��ƕ��@�̌���y�јJ���҂̈��S �Ɋւ��邱�ƁB �Ɋւ��邱�ƁB

2 �J���҂ɑ���w�����͊ē̕��@�Ɋւ��邱�ƁB

3 �O2���Ɍf������̂̂ق��A�J���ЊQ��h�~���邽�ߕK�v�Ȏ����ŁA�����J���ȗ߂Œ�߂����

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@  ���S�@���@�z�u

|

|

|

|

|

|

|

�� ��ʁF���z�̎҂͉��Ă��������B |

|

|

���5-A

|

����1�D����8�D�̊e�L�q�ɂ����āA�������̌�喔�͐��l���K���Ȃ��̂ɂ́������A�s�K���Ȃ��̂ɂ͓K���Ȍ�喔�͐��l���L�����Ȃ����B

|

| �P�D |

��ʂ�1�K���̊�n�́A��K�̊�n�̊�ɂȂ�̂œ��ɐ��m�������K�v������B2�K����ł́A�ʏ팚�z���̎l���̏��ɏ����Ȍ����J���Ă����A�������x�� �ɂ��1�K�����K�Ɋ�n���グ�Ă����B���̍�Ƃ�n�̈��ʂ��Ƃ����B �ɂ��1�K�����K�Ɋ�n���グ�Ă����B���̍�Ƃ�n�̈��ʂ��Ƃ����B |

|

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@�������x���@���@���[�U�[�n�o�@

�����U��ł����Ǝv���邪�A�u�n�̈��ʂ��v�Ƃ����������C�ɂȂ�B��n�͐��������ɏグ�邽�߂̎�@�ƁA�グ�����ƂɈʒu�̊m�F��Ƃ��ċ������ړ��Ő��@�m�F�����Ƃ��ꏏ�ɂȂ��Ă���B���݂ł͉����U���背�[�U�[�n�o�@�Ȃǂ��g�p����ق����嗬�Ȃ̂ł��̂悤�ɂ��Ă݂��B

|

|

|

| �Q�D |

�S�̌p��́A�d�������R���N���[�g�Ƃ̕t���ɂ��S�̉��͂�`�B�����@�B�� �p��ƁA�S�̉��͂ړ`�B����K�X���ڌp���n�ڌp��Ȃǂɑ�ʂ����B �p��ƁA�S�̉��͂ړ`�B����K�X���ڌp���n�ڌp��Ȃǂɑ�ʂ����B

|

|

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@�@�B���p��@���@�d�ˌp��

�@�B���p��̓l�W�J�v���[�ȂǂɈٌ`�S�𑊌݂ɍ������݁A���ݍ��킹�邱�ƂŐڑ�������@�B���͂͒��ړ`�B�����B�R���N���[�g�Ƃ̕t���͂����҂���̂͏d�ˌp��ł���B

|

|

|

| �R�D |

�S���̃A���J�[�{���g�ɓ�d�i�b�g���g�p����ꍇ�A��ʂɃ{���g�㕔�̏o�̍����́A�i�b�g���ߌ�̃l�W�R���i�b�g�ʂ���2 �R�ȏ�Ƃ���B �R�ȏ�Ƃ���B

|

|

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@2�R�@���@3�R

�������z�H���W���d�l���ɂ���߂��Ă���@�S���H��7.2.3(2)

|

|

|

| �S�D |

���݃��T�C�N���@�̑ΏۂƂȂ�ؑ��Z��̉�̍H���ɂ����ẮA���� ��̂̌v�揑���쐬���A�����Ƃ��ĉ��������ނ̓P���͎��Ƃōs���B ��̂̌v�揑���쐬���A�����Ƃ��ĉ��������ނ̓P���͎��Ƃōs���B |

|

�Ɖ��:

|

|

|

| �T�D |

�A�X�t�@���g�h���ɂ����āA�����̃��[�t�B���O�ނ�ƕʂɒ���t����ꍇ�A����Ɨ����̃��[�t�B���O�ނ́A�d�˕���100 mm �ȏ�Ƃ��Ē���d�˂�B mm �ȏ�Ƃ��Ē���d�˂�B |

|

�Ɖ��:

����---

�~�@�D100mm ���@150mm

�������z�H���W���d�l���ɂ���߂��Ă���@�h���H�� �{�H 9.2.4

|

|

|

| �U�D |

�O�ǂ̓����펿�^�C���𖧒�����Ƃ���ꍇ�A���t�������^����h��t������A�^�C�������� �����i�����ɐ����ɍ��킹�Ē���t���A���̌�A���̊Ԃ߂Ă����悤�ɒ���t����B �����i�����ɐ����ɍ��킹�Ē���t���A���̌�A���̊Ԃ߂Ă����悤�ɒ���t����B |

|

�Ɖ��:

����---

�~�@�E�����@���@�㕔

�ڒ��܂��g�����^�C������͍�Ƃ̌����A�{�H���x�̓_����A�㕔���牺���֓\��t����B�u���b�N����K�ς݂Ȃlj����̑f�ނʼnd���x����K�v���Ȃ��̂ŁA���̂ق��������I���������d�オ��B

|

|

|

| �V�D |

�^�K���X�́A�Б��\�ʂɂ��낢��Ȍ^�͗l�������K���X�ŁA�O������ɗp����ꍇ�A�^�͗l�ʂ��A��ʂ����O ���ɂ��Ď��t����B ���ɂ��Ď��t����B |

|

�Ɖ��:

����---

�~�@�F���O���@���@������

�^�͗l�K���X�̓z�R���A���ꂪ�͗l�̉��ʂɂ����艘��₷���Ȃ�̂ŁA�^�͗l�ʂ͉���ɂ����������Ƃ���B

|

|

|

| �W�D |

�����H���Ŏg�p������V�[�W���O ���������{�[�h�́A���ʂ̃{�[�h�p�����ƐS�ނ̂��������ɖh���������{�������̂ŁA�����̑䏊����ʏ��Ȃǂ̕ǂ�V��̉��n�ނƂ��Ďg�p�����B ���������{�[�h�́A���ʂ̃{�[�h�p�����ƐS�ނ̂��������ɖh���������{�������̂ŁA�����̑䏊����ʏ��Ȃǂ̕ǂ�V��̉��n�ނƂ��Ďg�p�����B |

|

�Ɖ��:

����---

���@�V�[�W���O���������{�[�h

|

|

|

�� ��ʁF����̎҂͉��Ă��������B |

���5-B

|

����1�D����4�D�̊e�L�q�ɂ����āA�������̌�喔�͐��l���K���Ȃ��̂ɂ́������A�s�K���Ȃ��̂ɂ͓K���Ȍ�喔�͐��l���L�����Ȃ����B |

| �P�D |

�y�H���ɂ����āA���ȔS�y���n�Ղ��@�킷��ꍇ�ɁA�����ʕt�߂̒n�Ղ��R���ǂ̔w�ʂ����荞�ނ悤�ȏ�ԂŖc��オ�錻�ۂ��t�� �Ƃ����B �Ƃ����B

�܂��A�����n�Ղ��@�킷��ꍇ�ɁA�����ʕt�߂̍����n�Ղ������ �̐Z�����������A���̐����ɂ���č������������悤�ȏ�Ԃō�����j�錻�ۂ��{�C�����O�Ƃ����B �̐Z�����������A���̐����ɂ���č������������悤�ȏ�Ԃō�����j�錻�ۂ��{�C�����O�Ƃ����B

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@  �t�@���@�q�[�r���O

���@  ����� �n�ʂ��c��オ�錻�ۂ́A�q�[�r���O�ƔՂԂ���B�w�ʂ����荞�ނ悤�ȏ�Ԃ̓q�[�r���O�ŁA��荞�܂��ɖc��オ��̂��ՂԂ���ł���B

|

|

|

| �Q�D |

�S�iSD345�j�̃K�X���ڌp��ɂ����āA���a�̓S�����ڂ���ꍇ�A���ڕ��̂ӂ���݂̒��a�͓S�،a����1.4 �{�ȏ�Ƃ��A���A���̒�����S�،a����1.0 �{�ȏ�Ƃ���B �{�ȏ�Ƃ���B

�܂��A���ږʂ̂���͓S�،a����1/4�ȉ��A���ڕ��ɂ�����S�̒��S���̕ΐS�ʂ͓S�،a����1/4 �ȉ��A���ڕ��̐܋Ȃ����2�x�ȉ��A�Ђӂ���݂͓S�،a����1/5�ȉ��Ƃ���B �ȉ��A���ڕ��̐܋Ȃ����2�x�ȉ��A�Ђӂ���݂͓S�،a����1/5�ȉ��Ƃ���B

�������A���ٌ͈`�S�̌Ăі��ɗp�������l�Ƃ���B

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@  1.0�{�@���@1.1�{

�~�@  1/4�ȉ��@���@1/5�ȉ� �������z�H���W���d�l���ɂ���߂��Ă���@�K�X���ڕ��̕i��5.4.4

|

|

|

| �R�D |

�S�R���N���[�g���ŃR���N���[�g��ł��p���ꍇ�A�Ōp�����̈ʒu�́A�\�����ނ̑ϗ͂ւ̉e�����ł����Ȃ��ʒu�ɒ�߂���̂Ƃ��A���A���X���u�y�щ����X���u�̉����Ōp�����́A�X�p���̒������͒[����1/4 �t�߂ɐ݂��A���y�ѕǂ̐����Ōp�����́A���X���u�y�ї��̏�[�ɐ݂���B �t�߂ɐ݂��A���y�ѕǂ̐����Ōp�����́A���X���u�y�ї��̏�[�ɐ݂���B

�܂��A�Ōp�����̌`��́A�\�����ނ̑ϗ͂̒ቺ�����Ȃ��A�R���N���[�g�ō��ݑO�̑Ōp�����̏������~���ɍs���A���A�V���ɑł����ރR���N���[�g�̒��ł߂��e�Ղɍs������̂Ƃ��A���y�ї��̑Ōp���ʂ͎�����s �ƂȂ�悤�ɂ���B �ƂȂ�悤�ɂ���B

|

|

�Ɖ��:

����---

���@  1/4�t��

�~�@  ���s�@���@���p �Ōp�ʂ̕����͕��ނ̈��k�͂ɑ��Ē��p�Ƃ���B

|

|

|

| �S�D |

�S���H���ɂ�����I�o�`���̒��r�x�[�X�v���[�g�̎x�����@�ł���x�[�X�����^���̌�l�ߒ��S�h��H�@�́A��ʂɃx�[�X�v���[�g�̖ʐς������� �A�S�ʂ��x�[�X�����^���ɖ��������邱�Ƃ�����ȏꍇ�⌚����̒�����e�Ղɂ��邽�߂ɍL���g���Ă���B �A�S�ʂ��x�[�X�����^���ɖ��������邱�Ƃ�����ȏꍇ�⌚����̒�����e�Ղɂ��邽�߂ɍL���g���Ă���B

�܂��A�x�[�X�����^���̌�����100 mm�ȉ��A���S�h�蕔���̑傫����200�`300mm�̊p�`���͉~�`�Ƃ��A���ĕ����ɒ��r�ɍ�p���鉞�͂Ɍ��������̂Ƃ���B mm�ȉ��A���S�h�蕔���̑傫����200�`300mm�̊p�`���͉~�`�Ƃ��A���ĕ����ɒ��r�ɍ�p���鉞�͂Ɍ��������̂Ƃ���B

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@  �������@���@�傫��

�~�@  100mm�@���@50mm �x�[�X�v���[�g�̖ʐς��������Ȃ�A�����^���̉�荞�݂��e�ՁB�x�[�X�����^���̌�����30mm�ȏ�50mm�ȉ��������ł���B����ȏ�����Ɖd�ɂ�胂���^���������\��������B

|

|

|

|

|

�� ��ʁF�d�グ�̎҂͉��Ă��������B |

���5-C

|

����1�D����4�D�̊e�L�q�ɂ����āA�������̌�喔�͐��l���K���Ȃ��̂ɂ́������A�s�K���Ȃ��̂ɂ͓K���Ȍ�喔�͐��l���L�����Ȃ����B |

| �P�D |

�S�R���N���[�g���̊O�ǖʂ��Z�����g�����^���ɂ�鎥�펿�^�C������Ƃ���ꍇ�̃^�C���ڒ��͎����́A�ċG�������A�^�C���{�H��2�T�Ԉȏ�o�߂��Ă���s���̂���ʓI�ł���B

�܂��A�^�C���ڒ��͎����ł́A�����̂̃^�C���̖ڒn�������_�C�������h�J�b�^�[�������^�� �ʂ܂Ő荞�݂����A���͂Ɛ≏������A�����������s���A�����ڒ����x�Ɣj����m�F����B �ʂ܂Ő荞�݂����A���͂Ɛ≏������A�����������s���A�����ڒ����x�Ɣj����m�F����B

�Ȃ��A�����̂̃^�C���̐��́A100 m2���Ƌy�т��̒[���ɂ�1�ȏ�A���A�S�̂�2 �ȏ�Ƃ���B �ȏ�Ƃ���B |

|

�Ɖ��:

����---

�~�@  �����^���ʁ@���@�R���N���[�g

�~�@  2�ȏ�@���@�R�ȏ� �^�C���H�� 11.1.5(3)

|

|

|

| �Q�D |

�؍H���ɂ����āA���ނ����H���ē������ނɎg�p����ꍇ�A�p�ނ̗��ʂ��d�グ�鎞�́A���ʍ�����5mm ���x�̍�����������d�オ�� ���@�̐��ނ��g�p����B ���@�̐��ނ��g�p����B

�܂��A�~���⊛���ɍa���Ⴍ����s���ۂɁA�a���Ⴍ����s���ʂɖ̕\��������ꍇ�A�̐����Ƃ��āA�ؗ� ���ɂ���X�������邽�߁A�ؗ� ���ɂ���X�������邽�߁A�ؗ� ���ɍa���Ⴍ����s���B ���ɍa���Ⴍ����s���B

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@  �d�オ�萡�@�@���@�Ђ����Đ��@

�~�@  �ؗ����@���@�ؕ\�� �ؑ��W���d�l���ɂ����ėp����A�؍ނ̒f�ʂ�\�����鐡�@�́A�Ђ����Đ��@�Ƃ���B ����Ԃ�͖̂ؕ\���ł���B

�������z�ؑ��H���W���d�l���@4.1.2�@�Ȃ�

|

|

|

| �R�D |

JIS�i���{�H�ƋK�i�^�����{�Y�ƋK�i�j�̌��z�p�|�����n�ނ�p�������������{�[�h�lj��n�̏ꍇ�A�X�^�b�h�́A�X�^�b�h�̍����ɂ��敪�ɉ��������̂��g�p����B

�܂��A���������{�[�h1������̕ǂ̏ꍇ�̃X�^�b�h�Ԋu�́A450 mm���x�Ƃ��ď㉺�����i�[�ɍ������݁A����]�����Ď��t����B mm���x�Ƃ��ď㉺�����i�[�ɍ������݁A����]�����Ď��t����B

�Ȃ��A�X�^�b�h�̌����݊Ԋu�̐��x�́A�}15 mm �ȉ��Ƃ��āA���������{�[�h��t����B mm �ȉ��Ƃ��āA���������{�[�h��t����B

|

|

�Ɖ��:

����---

�~�@  450mm�@���@300mm

�~�@  �}15mm�@���@�}5mm �y�ʓS���lj��n14.5.3�@JIS A 6517-2002�@�Ȃ�

|

|

|

| �S�D |

�����r�j���n���V�[�g�̔M�n�ڍH�@�ł́A���V�[�g����t����12 ���Ԉȏ�̐ڒ��܂̍d�����Ԃ�u���n�ڍ�Ƃɂ�����B ���Ԉȏ�̐ڒ��܂̍d�����Ԃ�u���n�ڍ�Ƃɂ�����B

�܂��A���V�[�g�̗n�ڕ��́A���V�[�g������1/2�`2/3���x�̐[���łu�����͂t���ɍa���A�M�n�ڋ@��p���ď��V�[�g�Ɨn�ږ_������ �ɗn�Z�����āA�]���肪�ł�����x�ɉ������Ȃ���n�ڂ���B �ɗn�Z�����āA�]���肪�ł�����x�ɉ������Ȃ���n�ڂ���B

�Ȃ��A�]����́A�n�ڕ�����p������ɍ����B

|

|

�Ɖ��:

����---

���@  12����

���@  ����

|

|

|