| No1 |

���z�H���̎{�H�Z�p�́E�Љ�I�E�o�ϓI�����ɂ��ω����Ă���A���z���̐��\�����̍����A��荂�x�ȋZ�p�ɂ��{�H�����߂��Ă���B���̈���A���Ƃ̏A�ƎҐ��̌������傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă���A���̂悤�Ȓ��ŁA�{�H�Z�p�⍇�����H�@�̊J���ȂǐV���Ȏ�g�݂��s���Ă���B

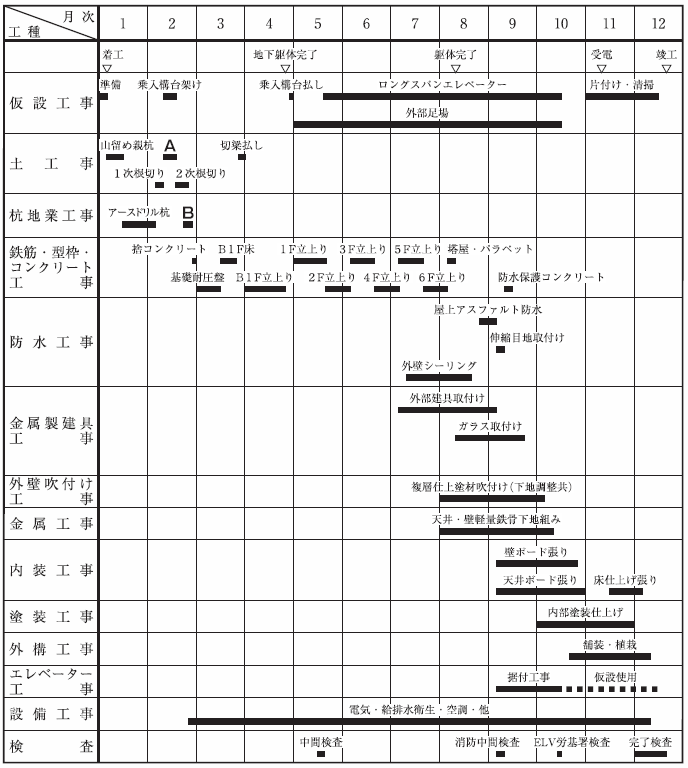

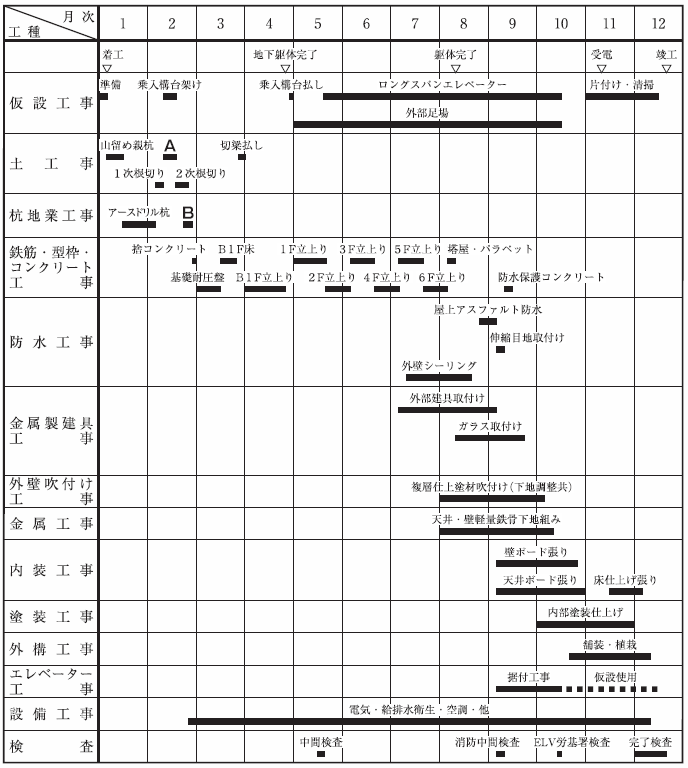

���Ȃ����o���������z�H���̂����A�i�����m�ۂ�����Ŏ{�H�̍��������s�����H����1�I�сA���L�̍H���T�v����̓I�ɋL��������ŁA���̖₢�ɓ����Ȃ����B

�Ȃ��A���z�H���Ƃ́A���z��@�ɒ�߂錚�z���ɌW��H���Ƃ���B�������A���z�ݔ��H���������B |

|

�k�H���T�v�l

�C�D�H����

���D�H���ꏊ

�n�D�H���̓��e

�@�@�@�V�z���̏ꍇ:�����p�r�A�\���A�K���A���זʐϖ��͎{�H���ʁA��ȊO���d�グ�A��v���̓����d�グ

�@�@�@���C���̏ꍇ:�����p�r�A��ȉ��C���e�A�{�H���ʖ��͌����K��

�j�D�H���i�N�����͐���ŔN���܂ŋL���j

�z�D���Ȃ��̗���

|

| 1�D |

�H���T�v�ł������H���ŁA���Ȃ����S�������H��ɂ����Ď��{�����A�{�H�̍������̎����2�����A���� ���� ���� �ɂ��āA���ꂼ���̓I�ɋL�q���Ȃ����B �ɂ��āA���ꂼ���̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A2�̎���́u���������s�����ړI�Ǝ��{�������e�v�́A���ꂼ��قȂ���e�̋L�q�Ƃ��邱�ƁB�܂��A���݈�ʓI�ɍs���Ă����́E�d�グ�ޗ��̃v���J�b�g�Ɋւ���L�q�͕s�Ƃ���B

. . |

�H�햔�͕��ʓ� |

. . |

���������s�����ړI�Ǝ��{�������e |

.�@ .�@ |

���{�������e���������Ɍ��ѕt�����R |

. . |

���{�������e���i�����m�ۂł��闝�R |

|

| 2. |

��L�̍H���T�v�ł������H���ɂ�����炸�A���Ȃ��̍����܂ł̍H���o���ɏƂ炵�āA�{�H�̍������̕��@�ł����āA���ݎ��ޔp�����̏k���Ɍ��ʂ�����ƍl������{�H���@�ƁA���ꂪ���ʓI�ł���ƍl���闝�R����̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A���݈�ʓI�ɍs���Ă����́E�d�グ�ޗ��̃v���J�b�g�Ɋւ���L�q�͏������̂Ƃ���B�܂��A��L1.�� �u���{�������e�v�y�� �u���{�������e�v�y�� �u�������Ɍ��ѕt�����R�v�Ɠ������e�̋L�q�͕s�Ƃ���B �u�������Ɍ��ѕt�����R�v�Ɠ������e�̋L�q�͕s�Ƃ���B |

|

|

|

|

|

|

|

| No2 |

���z�H���ɂ����āA����1.����3.�̉��ݕ��̐ݒu�v��ɓ�����A���Ӗ��͌������ׂ����������ꂼ��2���A��̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A�͂��ꂼ��قȂ���e�̋L�q�Ƃ��A�ێ�_�����ݒu��̉^�p�Ǘ���̋L�q�͏������̂Ƃ���B�܂��A�g�p���@�ނɕs�Ǖi�͂Ȃ����̂Ƃ���B |

| 1�D |

������ݎ����� |

|

�Ɖ��:

����---

| 1 |

�������v�掞�A�{�H���A�t�эH���A���ݐݔ����A�H���֎x����o���邾���������Ȃ��ꏊ�ɐݒu���A�H�����̖��ʂȈړ������Ȃ��悤�Ȉʒu�Ɍ�������B |

|

| 2 |

���ݎ������͍H������ɏo���邾���߂��ʒu�ݒu�v�悷��悤�ɗ��ӂ���B |

|

| 3 |

������ւ̏o���肪�m�F�ł��₷���ʒu�Ɍv�悷��B |

|

|

|

|

|

|

|

| 2�D |

������ݓ��H |

|

�Ɖ��:

����---

| 1 |

���ݓ��H�֕~����݂���ۂɂ͒i���A���z�Ȃǂ��������� |

|

| 2 |

���p����d�ʋ@��̏d���A�ԕ����ׁA�K�v�ɉ����ĕ⋭����v��Ƃ����B |

|

| 3 |

���ݓ��H���ꎞ�I�ł��חg�����ɗ��p���邱�Ƃ����邩�v�挟�������� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 3�D |

�|�����͂�(�Q�[�g�y�ђʗp���������B) |

|

�Ɖ��:

����---

| 1 |

�ō��݃p�C�v�������ɑ��ď\���ȍ����꒷���ɂȂ��Ă��邩�m�F����B |

|

| 2 |

�T���Ƒō��݃p�C�v���ٌ����鎩�݃N�����v������g���N�Œ��ߕt�����Ă��邩�m�F����B |

|

| 3 |

���n�Ԋu���L���Ȃ�߂��Ȃ��悤�ɔz�u���A���n�ǂɃ{���g���̒���ŋٌ�����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| No3 |

����1.����4.�̖₢�ɓ����Ȃ����B

�������A���ӎ����́A���ꂼ��قȂ���e�̋L�q�Ƃ��A�ޗ��̕ۊǁA��Ɗ�(�C�ۏ�����)�y�э�ƈ��̈��S�Ɋւ���L�q�͏������̂Ƃ���B |

| 1�D |

�ꏊ�ł��R���N���[�g�Y�n��(�A�[�X�h�����H�@)�̃R���N���[�g�̑Ő݂ɂ�����{�H��̗��ӎ������A2��̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A�R���N���[�g�̒����Ɋւ���L�q�͏������̂Ƃ���B |

|

�Ɖ��:

����---

| 1�@ |

�R���N���[�g�ō��ݑO�̃v�����W���̃Z�b�g�̊m�F�B |

| 2 |

�R���N���[�g�ō��ݑO�̃g���~�[��[�ƍE��Ƃ̈ʒu�W�̊m�� |

| 3 |

�R���N���[�g�ō��ݒ��̃g���~�[�ƃR���N���[�g�Ƃ̈ʒu�W�̊m�� |

| 4 |

�R���N���[�g�̗]����͋K��ʂ肩�m�F |

|

|

|

|

|

| 2�D |

�S�؍H���̓S�̑g���Ăɂ�����{�H��̗��ӎ������A2��̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A�S�؍ޗ��A���H�y�уK�X���ڂɊւ���L�q�͏������̂Ƃ���B

|

|

�Ɖ��:

����---

| 1�@ |

�R���N���[�g�ł������ړ����Ȃ��悤�\�����łɑg���Ă�B |

| 2 |

�S�ؑ��݂̂����́A�e���ނ̍ő吡�@��1.25�{�ȏォ��25mm�ȏ�Ƃ���B |

| 3 |

�R���N���[�g�Ƃ̕t����W���邨����̂��镂���K�A���ށA���݁A�y�Ȃǂ���������B |

| 4 |

�g���Ă���R���N���[�g�Ő݂܂Œ����Ԍo�߂����ꍇ�A�Č����A���|�����Ă���R���N���[�g��Ő݂���B |

| 5 |

�K�X���ڈʒu�͗אڂ���ʒu��400mm�ȏ㗣���B |

|

|

|

| 3�D |

�^�g�H���ɂ����āA�x�ۍH�Ƀp�C�v�T�|�[�g���g�p����ꍇ�̎{�H��̗��ӎ������A2��̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A�p�C�v�T�|�[�g�ɕs�Ǖi�͂Ȃ����̂Ƃ���B |

|

�Ɖ��:

����---

| 1�@ |

�x���̌p��͓ˍ������͍����݂Ƃ��A�|�ނ̓{���g�A�N�����v����p���ċٌ�����B |

| 2 |

�x���͑���̒����Ɏ��t���A�ΐS�d��������Ȃ��悤�ɂ���B |

| 3 |

�p�C�v�T�|�[�g�͂R�{�ȏ�p���ŗp���Ȃ��B�p���ŗp����ꍇ�A�S�ȏ�̃{���g���͐�p�̋����p���邱�ƁB |

| 4 |

�T���̎��t�����A�^�g�̕�����h�~���邽�߂̑[�u���u����B |

| 5 |

���r���̒�����h�����ߕ~����p���A������݂ŌŒ肷��B |

| 6 |

����2���ȓ����Ƃɐ����Ȃ���݂���B |

|

|

|

| 4�D |

�S���H���̌������ɂ����鉼�{���g�̎{�H��̗��ӎ������A2��̓I�ɋL�q���Ȃ����B

�������A�ޗ��ɕs�Ǖi�͂Ȃ����̂Ƃ���B |

|

�Ɖ��:

����---

| 1�@ |

���{���g��p���邱�� |

| 2 |

�{���g��Q�ɑ���1/3���x����2�{�ȏ���o�����X�悭���ߕt����B |

| 3 |

�G���N�V�����s�[�X��p����ꍇ�͍��̓{���g���g�p����B |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| No4 |

����1�D����8�D�̊e�L�q�ɂ����āA�L�q���Ƃ� ���� ���� �̉������̌��̂����ł��s�K���ȉӏ��ԍ���1�������A�K���Ȍ����L�����Ȃ����B �̉������̌��̂����ł��s�K���ȉӏ��ԍ���1�������A�K���Ȍ����L�����Ȃ����B

|

| 1�D |

�����ی�d�l�̃A�X�t�@���g�h���ɂ����āA��ʕ��ꕔ�Ɨ���蕔���͗����蕔�ō\������o���E�����́A���ꕔ�̃��[�t�B���O�ނ̒��t���ɐ旧���A�� 300mm���x�� 300mm���x�� �X�g���b�`���[�t�B���O�̗�����ŋϓ��ɑ����肷��B �X�g���b�`���[�t�B���O�̗�����ŋϓ��ɑ����肷��B

�����Ƀv���L���X�g�R���N���[�g���g�p����ꍇ�A�v���L���X�g�R���N���[�g�̌p��ڒn���́A���ꕔ�̃��[�t�B���O�ނ̒��t���ɐ旧���A�����̃v���L���X�g�R���N���[�g�� 40mm���x����|�镝�� 40mm���x����|�镝�� �X�g���b�`���[�t�B���O��p���āA�≏�����������B �X�g���b�`���[�t�B���O��p���āA�≏�����������B |

|

�Ɖ��:

����---3

�~�@40mm �� 100mm

|

|

|

| 2�D |

�^�C����ǂ̉��n�����^���ʂɁA���Lj�������H�@�ɂĒ���t����ꍇ�A���n�ɓK���Ȑ��������s���A �@�B�����������t�������^���� �@�B�����������t�������^���� 2�w�h�肵�A�^�C�����ʑS�̂ɒ��t�������^����h��t���A�����ɂ��������������Ē���t����B��x�ɒ���t����ʐς� 2�w�h�肵�A�^�C�����ʑS�̂ɒ��t�������^����h��t���A�����ɂ��������������Ē���t����B��x�ɒ���t����ʐς� 3m2�ȉ��Ƃ���B 3m2�ȉ��Ƃ���B |

|

�Ɖ��:

����---3

�~�@3m2�ȉ� �� 2m2�ȉ�

�K���ɂ�蕅��Ȃ��|���Ƃ���

|

|

|

| 3�D |

�����̏��������n���Z���t���x�����O�ޓh��Ƃ���ꍇ�A��x�����ɗ���グ���Z���t���x�����O�ނ��A���x���ɍ��킹�ė������ށB�������ݒ��́A�ł������ʕ��� �ǂ�������Ƃ��s���B �ǂ�������Ƃ��s���B

�{�H��̗{�����Ԃ́A�퉷��7���ȏ�A�~����� 14���ȏ�Ƃ��A�{�H�ꏊ�̋C���� 14���ȏ�Ƃ��A�{�H�ꏊ�̋C���� 5���ȉ��̏ꍇ�͎{�H���Ȃ��B 5���ȉ��̏ꍇ�͎{�H���Ȃ��B |

|

�Ɖ��:

����---1

�~�@�ʕ���ǂ����� �� �ʕ��������

�^�C�g�t���[���̒ꕔ�����ƂȂ�A�����n�ڂ��Ó�

|

|

|

| 4�D |

���ڋ������̉����̃A�X�t�@���g���[�t�B���O�́A����� ���s�ɕ~�����݁A���悩�珇�����������Ē���A�אڂ��郋�[�t�B���O�Ƃ̏d�˕��́A�Z�ӕ���200mm�ȏ�A���ӕ���100mm�ȏ�Ƃ���B ���s�ɕ~�����݁A���悩�珇�����������Ē���A�אڂ��郋�[�t�B���O�Ƃ̏d�˕��́A�Z�ӕ���200mm�ȏ�A���ӕ���100mm�ȏ�Ƃ���B

������܋Ȃ����H����ꍇ�A�h�����͂߂����y�ђn���ɂ������Ȃ��悤��ڂ� ������܂�Ȃ���B���������͂��|���Ƃ���ꍇ�́A�͂��̐ܕԂ����@�Ɗp�x�ɒ��ӂ��A���͂�����3�`6mm���x�̂����Ԃ�݂��� ������܂�Ȃ���B���������͂��|���Ƃ���ꍇ�́A�͂��̐ܕԂ����@�Ɗp�x�ɒ��ӂ��A���͂�����3�`6mm���x�̂����Ԃ�݂��� �эnj����ɂ��J���̐Z����h���悤�ɂ���B �эnj����ɂ��J���̐Z����h���悤�ɂ���B

|

|

�Ɖ��:

����---2

�~��ڂ����� �� ��ڂ���ꂸ��

|

|

|

| 5. |

�\���K�X�P�b�g�\�@�ɂ��K���X�̂͂ߍ��݂ɂ����āA�K���X�� ���N���A�����X���傫���Ȃ�ƃK���X�� ���N���A�����X���傫���Ȃ�ƃK���X�� ����������������Ȃ�A���������Ƃ��̍\���K�X�P�b�g�̃��b�v�̂���т��傫���Ȃ�̂ŁA�B�~�����̒ቺ��A�K���X���O�ꂽ��K�X�P�b�g���A���J�[�a���͋����g����O�ꂽ�肷�邨���ꂪ����B ����������������Ȃ�A���������Ƃ��̍\���K�X�P�b�g�̃��b�v�̂���т��傫���Ȃ�̂ŁA�B�~�����̒ቺ��A�K���X���O�ꂽ��K�X�P�b�g���A���J�[�a���͋����g����O�ꂽ�肷�邨���ꂪ����B |

|

�Ɖ��:

����---1�@

�~�e�ʁ@���@����

�h�����n�͕�����

|

|

|

| 6. |

���������{�[�h�̂��������n������p�ڒ��ނɂ�钼����H�@�ɂ����āA������p�ڒ��ނ́A 2���Ԓ��x�Ŏg�������ʂ�����Ȃ����x�̂������ɐ��Ɨ��荇�킹�A�{�[�h�̎d�オ��ʂ̍����� 2���Ԓ��x�Ŏg�������ʂ�����Ȃ����x�̂������ɐ��Ɨ��荇�킹�A�{�[�h�̎d�オ��ʂ̍����� 2�{���x�̍����Ƀ_���S��ɐ���グ��B�{�[�h�̒��t���ɂ����ẮA�{�[�h�����̍ہA�{�[�h���[�Ə��ʂƂ̖�� 2�{���x�̍����Ƀ_���S��ɐ���グ��B�{�[�h�̒��t���ɂ����ẮA�{�[�h�����̍ہA�{�[�h���[�Ə��ʂƂ̖�� 10mm���x����������Ԃň������A����ɒ�����K�ł������Ȃ���A����̎d�グ�ʂ�������悤�ɒ���t����B 10mm���x����������Ԃň������A����ɒ�����K�ł������Ȃ���A����̎d�グ�ʂ�������悤�ɒ���t����B |

|

�Ɖ��:

����---1�@

�~�@2���� �� 1����

|

|

|

| 7. |

���ǂ�������������G�}���V�����n���t���d��h�ގd�グ�Ƃ���ꍇ�A���n�̃Z�����g�����^���ʂ� ���������͖��Ďd�グ�Ƃ���B ���������͖��Ďd�グ�Ƃ���B

���t���h��Ƃ���Ƃ��́A���n�ʂɑ��Ē��p�ɐ����t������悤�ɁA�X�v���[�K���̃m�Y���́A��� �������ɕۂ��A��l�ɐ����t���A���2��h��Ƃ���ꍇ�̍H�����Ԋu���Ԃ́A �������ɕۂ��A��l�ɐ����t���A���2��h��Ƃ���ꍇ�̍H�����Ԋu���Ԃ́A 2���Ԉȏ�Ƃ���B 2���Ԉȏ�Ƃ���B

|

|

�Ɖ��:

����---2�@

�~ ������ �� �����

|

|

|

| 8. |

ALC�O�ǃp�l����������Ŏ��t����ꍇ�A�ʏ�A�p�l���Ϗグ�i�� 7�i�ȉ����ƂɃp�l�����ʂ��x�����鎩�d�|�ނ�݂���B�܂��A���d�|�ނ�݂��� 7�i�ȉ����ƂɃp�l�����ʂ��x�����鎩�d�|�ނ�݂���B�܂��A���d�|�ނ�݂��� ���ڒn�ɂ́A ���ڒn�ɂ́A �L�k�ڒn��݂���B �L�k�ڒn��݂���B |

|

�Ɖ��:

����---1�@

�~�@7�i�ȉ� �� 5�i�ȉ�

|

|

|

|

| No5 |

�s�X�n�ł̎������r���̌��ݍH���ɂ����鉺�Ɏ����H���\�Ɋւ��A���̖₢�ɓ����Ȃ����B

�Ȃ��A�̏{���́A��{�A���{�A���{�ŋL�q���Ȃ����B |

|

| �k�H���T�v�l |

|

| �\���E�K��: |

�S�R���N���[�g���n��1�K�A�n��6�K�A����1�K�A���זʐ�3,000m2�Ƃ���B |

| �R���߁F |

�e�Y����E�����ؗ��H�@�ŊO���^�g���p�Ƃ��A�e�Y�͈��������Ȃ����̂Ƃ���B |

| �O���d�グ�F |

�R���N���[�g�ł������̏�A���w�d��h�ސ��t���d�グ�Ƃ��A�A���~�j�E�����̉��A������Ƃ���B |

| ����h��: |

�A�X�t�@���g�h���̏�A�ی�R���N���[�g�d�グ�Ƃ���B |

|

|

|

| 1 |

�\���̓y�H����A�y�эY�n�ƍH����B�ɊY�������Ɩ��������Ȃ����B |

|

�Ɖ��:

����---�@

A = �ؗ��g��

B = �Y������

|

|

|

| 2 |

��Ƃ��I�������H����ł��s�K���ȍ�Ɩ���\�̒����I�сA�K���ȍH���ƂȂ�悤�����I�����������Ə{���Œ�߂Ȃ����B |

|

�Ɖ��:

����---�@

�s�K���ȍ�Ɩ��F�O�ǃV�[�����O

�I�����F�X�����{�@(9�����{�ł����H�j

�O��������t����ɂ��g����̃V�[�����O���K�v�ɂȂ�B�O�Ǔh�����t��10����{�Ɋ������Ă���Ȃ�9���ɏI������K�v������BRC���A�����K�͂��炵�āA�O���h���H���ƊO�����ꕥ���������琄�������9�����{�܂ł̃V�[�����O���]�܂����B�X�����{�ł����i�͈͂��H

|

|

|

| 3 |

����������H�������������t����Ƃ̍H���͖��L���ƂȂ��Ă���B�K���ȍH���ƂȂ�悤�ɓ��������t����Ƃ��J�n���y���I�����̊����������Ə{���Œ�߂Ȃ����B |

|

�Ɖ��:

����---�@

�J�n���F�X����{

�I�����F10����{

����������H���̓��������t���́A���t���ɗn�ڍH���Ȃǂ���������̂ŁA�����h���d�グ����܂łɊ���������̂��]�܂����B�����y�ʉ��n�g�ݎ����Ƃقڏd�Ȃ�ƍl������B

�g���t�������͏�L�Ō��͂Ȃ��ƍl�����邪�A���������q�̎��t�������͎d�グ�H�����������ɂȂ�̂ŁA�H���Ɋ܂߂�ׂ����H�@

|

|

|

|

| No6 |

����1.����3.�̖₢�ɓ����Ȃ����B |

|

|

|

|

| 1. |

�u���Ɩ@�v�Ɋ�Â����茚�Ǝ҂̉�������̎x���������Ɋւ��鎟�̕��͂ɂ����āA �@�ɓ��Ă͂܂�����L�����Ȃ����B �@�ɓ��Ă͂܂�����L�����Ȃ����B |

|

|

|

|

���茚�Ǝ҂��@ �@�ƂȂ��������_��(�����_��ɂ����鐿���l�����茚�ƎҖ��͎��{���z��4,000���~�ȏ�̖@�l�ł�����̂������B)�ɂ����鉺������̎x�������́A�������l���炻�̐������������ݍH���̊��������|�̒ʒm���A�����ɂ���Č��ݍH���̊������m�F������A�������l�����Y���ݍH���̈��n����\���o����(�����_��ɂ����Ē�߂�ꂽ�H�������̎�������20�����o�߂������ȑO�̈��̓��Ɉ��n������|�̓�����Ă���ꍇ�ɂ����ẮA���̈��̓��B)����N�Z���ā@ �@�ƂȂ��������_��(�����_��ɂ����鐿���l�����茚�ƎҖ��͎��{���z��4,000���~�ȏ�̖@�l�ł�����̂������B)�ɂ����鉺������̎x�������́A�������l���炻�̐������������ݍH���̊��������|�̒ʒm���A�����ɂ���Č��ݍH���̊������m�F������A�������l�����Y���ݍH���̈��n����\���o����(�����_��ɂ����Ē�߂�ꂽ�H�������̎�������20�����o�߂������ȑO�̈��̓��Ɉ��n������|�̓�����Ă���ꍇ�ɂ����ẮA���̈��̓��B)����N�Z���ā@ �@�����o�߂�����ȑO�ɂ����āA���A�ł������Z�����ԓ��ɂ����Ē�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�����o�߂�����ȑO�ɂ����āA���A�ł������Z�����ԓ��ɂ����Ē�߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

|

|

|

|

�Ɖ��:

����---

������ ������

50�� 50��

���Ɩ@��24����4��2

|

|

|

| 2. |

�u���z��@�{�s�߁v�Ɋ�Â��������ɑ���h��Ɋւ��鎟�̕��͂ɂ����āA�@ �@�ɓ��Ă͂܂�����L�����Ȃ����B �@�ɓ��Ă͂܂�����L�����Ȃ����B |

|

���z�H�����s�Ȃ��ꍇ�ɂ����āA���z�̂��߂̍H�������镔�����H������̋��E�����琅��������5m�ȓ��ŁA���A�n�Ֆʂ��獂���� m�ȏ�ɂ���Ƃ��A���̑��͂�A���p�A�O�ǂ̏C�U���ɔ����������ɂ���čH������̎��ӂɊ�Q���邨���ꂪ����Ƃ��́A���y��ʑ�b�̒�߂��ɏ]���āA�H������̎��͂��̑���Q�h�~��K�v�ȕ�����S�Ԗ��� m�ȏ�ɂ���Ƃ��A���̑��͂�A���p�A�O�ǂ̏C�U���ɔ����������ɂ���čH������̎��ӂɊ�Q���邨���ꂪ����Ƃ��́A���y��ʑ�b�̒�߂��ɏ]���āA�H������̎��͂��̑���Q�h�~��K�v�ȕ�����S�Ԗ��� �ł��������������ɂ���Q��h�~���邽�߂̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �ł��������������ɂ���Q��h�~���邽�߂̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

|

|

|

|

|

�Ɖ��:

����---

7��

���z

|

|

|

| 3. |

�u�J�����S�q���@�v�Ɋ�Â��J���҂̏A�J�ɓ������Ă̑[�u�Ɋւ��鎟�̕��͂ɂ����āA�@ �@�ɓ��Ă͂܂�����L�����Ȃ����B �@�ɓ��Ă͂܂�����L�����Ȃ����B |

|

���ƂɊY�����鎖�Ǝ҂́A���̎��Ə�ɐV���ɂ����ƂɂȂ����E�����̑��̍�ƒ��̘J���҂ڎw�����͊ē����(��Ǝ�C�҂������B)�ɑ��āA���̎����ɂ��Č����J���ȗ߂Œ�߂�Ƃ���ɂ��A���S���͉q���̂��߂̋�����s�Ȃ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

|

| 1. |

��ƕ��@�̌���y�јJ���҂� �Ɋւ��邱�ƁB �Ɋւ��邱�ƁB |

| 2. |

�J���҂ɑ���w�����͊ē̕��@�Ɋւ��邱�ƁB |

| 3. |

1�y��2�Ɍf������̂̂ق��A ��h�~���邽�ߕK�v�Ȏ����Ō����J���ȗ߂Œ�߂���́B ��h�~���邽�ߕK�v�Ȏ����Ō����J���ȗ߂Œ�߂���́B |

|

|

|

|

�Ɖ��:

����---

�z�u

�J���ЊQ

�J�����S�q���@60��

|

|

|

|

|